– di Angelo Andrea Vegliante –

Nel 2005 la World Record Academy certificò che la canzone pop più lunga mai registrata fu “Apparente libertà” di Giancarlo Ferrari, della modica durata di 76 minuti e 44 secondi. L’italiano riuscì a battere il recordman precedentemente, Chris Butler e il singolo “The Devil Glitch”, per il quale ci vogliono ‘solo’ 69 minuti di ascolto.

La musica è un’arte liquida, e permette a chiunque di dare libero sfogo alla propria creatività. Nonostante ciò, anche lei a volte si piega, volente o nolente, alle trasformazioni del mondo circostante: mode, usi, consumi, opinioni, strumenti e pandemie creano delle vere e proprie mutazioni all’interno delle società nazionali e internazionali, rimodellando persino il nostro essere ascoltatori.

Non a caso, la nascita dei servizi di streaming per ascoltare musica ovunque ha sovvertito radicalmente il paradigma di approccio alle canzoni da ambo le parti: per gli artisti, ha significato produrre sempre più brani e meno dischi; per gli ascoltatori, ha reso disponibile un numero pressoché immenso di opere raggruppate in playlist infinite.

Molto probabilmente questo è uno dei tanti fattori che sta alla base di una trasformazione ancora più ampia che presto sarà definita storica: i singoli durano sempre meno. Secondo un’analisi del data scientist Michael Tauberg, effettivamente la musica si è accorciata, nel vero senso della parola. Lo studio di Tauberg si è concentrato sui dati di Billboards Hot 100, sulle informazioni dei brani di Spotify e sui testi delle canzoni, notando grossomodo che i singoli ristretti stanno andando per la maggiore nel mercato attuale (indipendentemente dal genere di riferimento). In linea generale, nel corso degli ultimi 20 anni, i brani sono diventati più brevi: invece che durare in media 3 minuti, ora arrivano a 2.

(Grafico 1, di Michael Tauberg)

(Grafico 1, di Michael Tauberg)

Questo mutamento artistico viene registrato di riflesso anche nella titolazione dei brani, la cui media di 3 parole a titolo non va più bene: ora ne bastano 2.

(Grafico 2, di Michael Tauberg)

(Grafico 2, di Michael Tauberg)

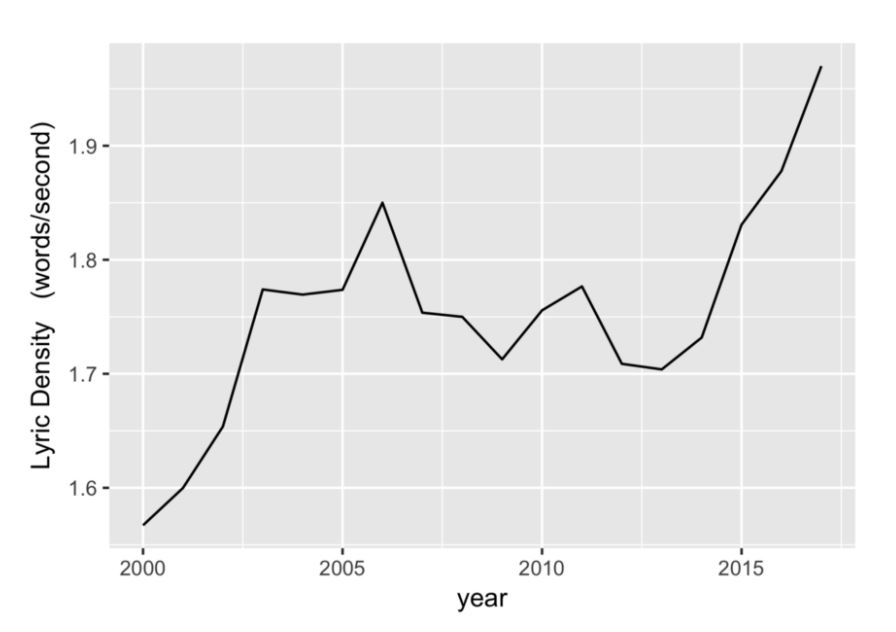

Invece, per quanto riguarda la densità di un testo, cioè il rapporto tra parole e secondi di una canzone, il grafico aumenta vertiginosamente. È presumibile pensare che, se la densità di un testo aumenta e la durata di una canzone diminuisce, allora la parte solo strumentale stia andando sempre più a sparire.

(Grafico 3, di Michael Tauberg)

(Grafico 3, di Michael Tauberg)

Infine su Quartz abbiamo trovato un ulteriore grafico che mostra quanto il tempo di un brano diminuisca indipendentemente dal genere musicale di riferimento (e non in maniera omogenea per tutti i casi). Sostanzialmente, sembra essere di fronte a un trend globale.

(Grafico 5 di Billboard e Michael Tauberg)

Come mai sta accadendo tutto questo? Una delle risposte più gettonate è “perché non abbiamo tempo“. O meglio, è una scusa, in quanto non esiste nessuna correlazione scientifica in grado di dimostrare che l’uomo ha meno tempo rispetto a prima per ascoltare musica. Possiamo affermare, forse, che esiste una percezione falsata degli anni in cui viviamo che ci porta a pensare di avere meno disponibilità per le canzoni. Ma sono solo ipotesi.

E allora potrebbe dipendere dai cambiamenti digitali nel modo di ascoltare musica. In parte è vero, e ciò trova una definizione tecnica nella diminuzione della soglia di attenzione di un ascoltatore. Questo fenomeno ci aiutarebbe a spiegare anche come mai è aumentata la densità di una canzone, e troverebbe conferma nel fatto che sono ormai rari i brani che hanno un intro e un outro puramente strumentale. Per capirci, non è più il periodo di “Where The Streets Have No Name” degli U2, con una opening solo musica di 2 minuti. Adesso sono molto più cool singoli del calibro di “Tachipirina” di Calcutta, la cui voce attacca prima ancora del suono. L’attenzione dell’ascoltatore sembra non essere più legata a una particolare melodia o a un determinato arrangiamento, ma al concente dubbio se un artista canti subito oppure no. Anche qui, però, non c’è uno studio che possa confermare la concatenazione di queste ipotesi.

Un’altra supposizione al vaglio riguarda il modo in cui la musica viene usata e fruita sui social. Se prendiamo come esempio Instagram e Tik Tok, le sonorità sono spesso relegate a uno spazio di 15 secondi netti. Sicuramente, da una parte, possono contribuire al successo di un’opera (ormai molti artisti diventano famosi grazie a delle challenge online); ma dall’altra in molti rischiano di diventare fenomeni dai classici 15 minuti di notorietà, perché alla fine della fiera quei 15 secondi offerti bastavano e avanzavano.

E ancora, guardiamo nuovamente ai servizi streaming, un’enorme giara dalla quale pescare così tanti titoli che, per ascoltarli tutti, si tende a sentire nulla, e pure male. In aggiunta, da alcune di queste piattaforme l’artista riceve degli introiti in base all’ascolto, che viene monetizzato in media dopo 30 secondi: è ipotizzabile suppporre, dunque, che in termini economici una canzone di 2 minuti sia più appetibile di una da 5.

Tutto queste congetture possono essere racchiuse in un unico grande disegno: il modello di business è profondamente cambiato, sia per l’ascoltatore sia per l’artista, che ora si trovano a dover fronteggiare un mondo fatto principalmente di prodotto invece che di arte in senso stretto: più ‘cose’ produci, più possibilità hai. Un modello consumistico di ultima generazione, che fa del tracimare canzoni il suo pane quotidiano. Se il trend venisse confermato, cosa accadrebbe se la durata delle canzoni diminuisse ancora di più? Ai posteri l’ardua sentenza.