– di Luigi De Stefano –

Parlare delle persone scomparse risulta sempre un po’ sgradevole, poiché non si concede alla controparte il diritto di replica.

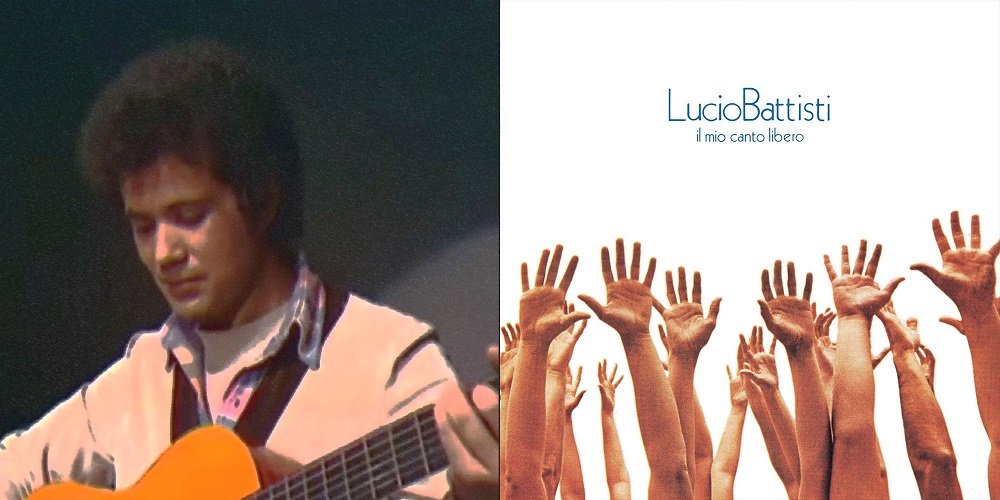

Quando nel novembre del 1972 esce “Il mio canto libero”, l’Italia è letteralmente ai piedi di Lucio Battisti. Radio e televisioni farebbero qualsiasi cosa per trasmettere la sua voce nell’etere, ma tutto quello che possono fare è rilanciare l’unico materiale che gli viene concesso: il frutto del suo certosino lavoro in studio di registrazione.

Ma quando parlano di lui parlano di fatto di uno scomparso, perché anche se Battisti è più in forma che mai, ha deciso una volta per tutte di far perdere le sue tracce.

Le avvisaglie c’erano tutte. Già nel 1970, dopo soli due tour, smette di fare concerti. C’è chi dice che fosse timido, chi che (proprio come i Beatles) non fosse in grado di replicare dal vivo quello che produceva in studio. O ancora: ha smesso perché dal vivo tutti si sarebbero accorti delle sue scarse doti canore!

Mogol sostiene che sia stata una sua idea per non dare adito alle voci che lo volevano simpatizzante di una specifica fazione politica, quando in realtà smettere di rispondere è proprio il modo migliore per ottenere l’opposto, e ritrovarsi una schiera di carneadi a rivendicare tutto quello che tu non abbia specificatamente negato.

Battisti in realtà sul tema aveva fatto in tempo ad esprimersi, ed è chiaro che in fondo a tutto ci fosse il suo amore purissimo per la musica: una passione, ma anche una necessità.

Concedersi alla massa, dal vivo o tramite il tubo catodico, gli toglieva il tempo che lui avrebbe voluto dedicare alle sue canzoni, e alla vita necessaria a trovare l’ispirazione per crearle. Al centro di tutto c’era la musica, e il resto era rumore non controllato: non poteva e non doveva contare.

Parlassero pure dunque. Di fatto non avevano smesso di attaccarlo neanche quando c’era lui in prima fila a difendersi.

Di Battisti d’altronde non è facile parlare neanche quando lo si ama. “Il mio canto libero” è sicuramente il disco della maturità, ma che cos’ha davvero in più rispetto al passato?

Le vendite sono stratosferiche (album più venduto del 1973, nonostante 450.000 copie siano andate esaurite già nel primo giro di distribuzione, sul finire dell’anno precedente), ma non è una novità.

La title track è forse il brano più compiuto della sua carriera, ma in un canzoniere già allora così importante non è ovvio capire il perché. Di certo ha a che fare con il suo essere, prima ancora che un pezzo pop, un vero e proprio inno.

Unica composizione ad essere riproposta in tutte e quattro le lingue straniere con cui Battisti si è cimentato, “Il mio canto libero” è un’esplosione di vita nella formula dei tre accordi ciclici che già aveva fatto grande “La canzone del sole“, tanto che gli intermezzi melodici e l’ingresso delle voci femminili non servono ad altro che a permettere al tema principale di riprendere con ancora più forza, ancora più sentimento.

Un inno funziona se è memorabile e se è universale, e “Il mio canto libero” è forse l’inno pop per eccellenza della musica italiana.

Parlare per iperboli è sempre una sofferenza, ma il modo con il quale la canzone si è prestata ad ogni uso non può essere un caso: dalla delirante sigla iniziale dell’unica puntata di “Ci tocca anche Vittorio Sgarbi” fino al singolo benefico approcciato con ammirevole buona volontà dai calciatori della Juventus.

Sul lato B dell’omonimo singolo venne messo “Confusione”, un brano che rientra nella vena rock/blues di Battisti, impreziosito dalla chitarra di Alberto Radius e da un arrangiamento esotico, tra campane sarde, güiro cubani e chitarre hawaiiane. Il pezzo è interessante soprattutto per il modo con cui Battisti usa la voce, saltando tra le note e scivolando su uno dei testi più verbosi e “panelliani” di Mogol.

L’album viene registrato nell’estate del 1972. È da qualche mese ormai che anche in Italia, così come nel resto del mondo, sta spiegando le ali il progressive rock, e un avido consumatore di Musica come Lucio Battisti non può non averlo notato, non fosse altro per il fatto che i suoi ex session men ora si chiamano Premiata Forneria Marconi, e incidono proprio per la Numero Uno.

Battisti non è ancora pronto per far detonare la forma-canzone che lo ha reso grande, ma è impossibile non notare come nei suoi pezzi compaiano, sempre più frequenti, melodie a contrasto e grandi aperture strumentali, mentre la dimensione dell’album lo lascia libero di cimentarsi con composizioni troppo lunghe anche per un “radio edit”.

E così “Vento nel vento” non si ricorda solo per l’immancabile hook azzeccato dal cantautore di Poggio Bustone, ma anche per le meravigliose orchestrazioni di Gian Piero Reverberi. Così “La luce dell’est” si può distendere in tutti gli oltre sei minuti di durata, un puzzle di belle idee melodiche così articolato che quando (dopo più di due minuti) entra il ritornello, sembra quasi un’aggiunta posticcia, un orpello di ottima fattura ma fuori posto.

Quasi opposto il discorso per “Io vorrei… non vorrei… ma se vuoi”, che parte come una folk song: solo poche note di chitarra e una voce sommessa, per poi aprirsi leggermente, ritornare al silenzio primigenio, e infine lanciarsi in uno spettacolare ritornello in crescendo. Le discese ardite e le risalite, che non sono solo la poesia di Mogol, ma un videoclip fatto di sole parole.

Quel gigante che rispondeva al nome di David Bowie, grande estimatore di Lucio, la scelse per il primo album da solista del fidato Mick Ronson. Si occupò personalmente del testo, senza curarsi dell’originale, e in qualche modo “restituendo il favore” a Mogol, che un paio di anni prima aveva trasformato “Space Oddity” nella banale “Ragazzo Solo, Ragazza Sola“.

“Music is Lethal” è una cover piuttosto fedele, e la dimostrazione che Battisti – usato in maniera corretta – poteva funzionare anche all’estero, se già non dovessero bastare come prova “Bella Linda“ dei Grass Roots (un moderato successo) e soprattutto “(If Paradise is) Half as Nice” degli Amen Corner, che raggiunse il primo posto della classifica UK.

I tre pezzi restanti sono tutti molto diversi tra loro, a riprova della poliedricità dell’artista.

“L’Aquila”, scritta originariamente per Bruno Lauzi, è una classica ballata acustica, dove l’atmosfera e le piccole idee melodiche sostituiscono un ritornello che non arriva mai. Il brano è comunque sorretto dal carisma di Battisti, che la incide solo per voce e chitarra, salvo poi accordare l’aggiunta degli archi sul finale.

“Luci-ah” è un energetico brano quasi honky-tonk al quale Battisti teneva particolarmente, tanto da provinare e bocciare diversi batteristi di una certa fama perché non riuscivano a trasmettere l’energia desiderata, o da convocare un coro lirico per un frammento di pochi secondi. Il risultato però è sicuramente memorabile, sia per il trascinante ritornello, sia per il testo giocoso, nel quale Mogol tratteggia una ragazza disinibita e poco interessata al falso perbenismo di provincia.

Il tema doveva essere caro a Rapetti, che da poco aveva lasciato sua moglie per mettersi con una donna più giovane, esponendosi alle più facili malelingue. Il desiderio di libertà è un po’ il fil rouge dell’intero lavoro, e il suo disdegno per i benpensanti si mostra senza equivoci in “Gente per bene e gente per male”, forse la più grossa occasione sprecata nell’intera carriera di Lucio Battisti.

La canzone racconta il secco, impietoso rifiuto del “giro giusto” nei confronti di un semplice ragazzo di campagna, non degno di accostarsi alla “gente per bene” di cui sopra: un classico intramontabile, da “Zappatore“ di Mario Merola fino a “Tapparella“ degli Elio e le Storie Tese.

Il problema è tutto nell’inspiegabile scelta di raccontarlo con l’ausilio di un coretto femminile ciarliero e chiocciante, che trascina inevitabilmente il tutto nella farsa, anche grazie ad alcune immagini di involontaria comicità, come il “cane ignorante” dello sventurato protagonista.

Una gigantesca occasione sprecata, dicevo, non solo perché il brano ha un andamento tensivo e intrigante, ma anche perché (purtroppo tardi) cambia completamente sul finale, nel momento in cui il giovane, mentre torna mestamente a casa, incontra un’anima bella nel corpo di una reietta della società: una prostituta. Non ha soldi per comprare il suo amore, né lo vuole in regalo, e così si incammina con lei per il solo piacere di farlo. Un tripudio di poesia splendidamente incorniciato da un commovente organo solista. Il grande capolavoro che poteva essere e non è stato.

Quello del “disco della maturità” è un cliché abusato, ma l’unico adeguato per definire un lavoro atteso al varco da pubblico e critica, e tuttavia capace di mettere a tacere ogni discussione, perlomeno quelle sul valore dell’artista.

Tutte le altre, complice la sua sparizione, sono ora libere di proliferare e moltiplicarsi.